数说母亲节|妈妈的妈妈带娃比例提升,托举效果如何?

有一群母亲,她们抚养女儿长大成人,见证女儿成为母亲,又成为孙辈的主要照料人。

“妈妈生,外婆养,外公天天菜市场”

“生我的人照顾着我生的宝宝”

“妈妈的退路是外婆,母爱也好像是一场轮回”

社交媒体上,关于“外婆带娃”的讨论正在不断涌现。越来越多的新手妈妈发文分享自己母亲帮助自己育儿的点滴故事,讨论“为什么是外婆负责带娃”的帖子讨论度也日渐升高。

当“姥姥”“外婆”们再次成为“代理母亲”,她们的支持,意味着什么?

外婆成带娃主力的比例上升

这股互联网上的热潮背后,外婆带娃的现象并非个例。2022年的中国家庭追踪调查(CFPS)数据显示,妈妈、祖父母仍然是3岁以下幼儿的主要照料者。

进一步分析近十年数据可见,虽然爷爷奶奶依然是“带娃”的绝对主力,但外公外婆作为主要照顾人的比例有所上升,从2014年的5.35%,上升到了2022年的5.80%;与之相反的是,爷爷奶奶的占比从2014年的32.70%下降至2022年的30.82%。

值得一提的是,部分小范围调研数据显示,在祖辈养育中,外婆的参与度不容小觑,甚至超越了奶奶。北京师范大学 2016 年针对 372 名公立幼儿园 3-6 岁幼儿的专项研究表明,在祖辈与父辈共同参与的育儿模式中,外婆承担育儿职责的比例达 47.0%,略高于奶奶的 43.8%。

而另一项覆盖 522 名上海 1 岁幼儿母亲的问卷调查同样证实,在幼儿日常生活照料方面,外婆作为主要照护者的占比明显高于奶奶。家庭代际育儿分工出现了细微的转变,外婆日趋成为家庭育儿的重要力量。

外婆带娃,成为“妈妈的底气”

“外婆带娃”这一现象的背后,很大程度上是妈妈群体基于多维度需求作出的审慎考量。

在社交媒体的讨论里,妈妈们常把带娃的外婆称作自己的“退路与底气”。她们或是出于对母亲的信赖和安心,或是出于规避婆媳矛盾的考虑,又或是因为重返职场而必须“搬救兵”。

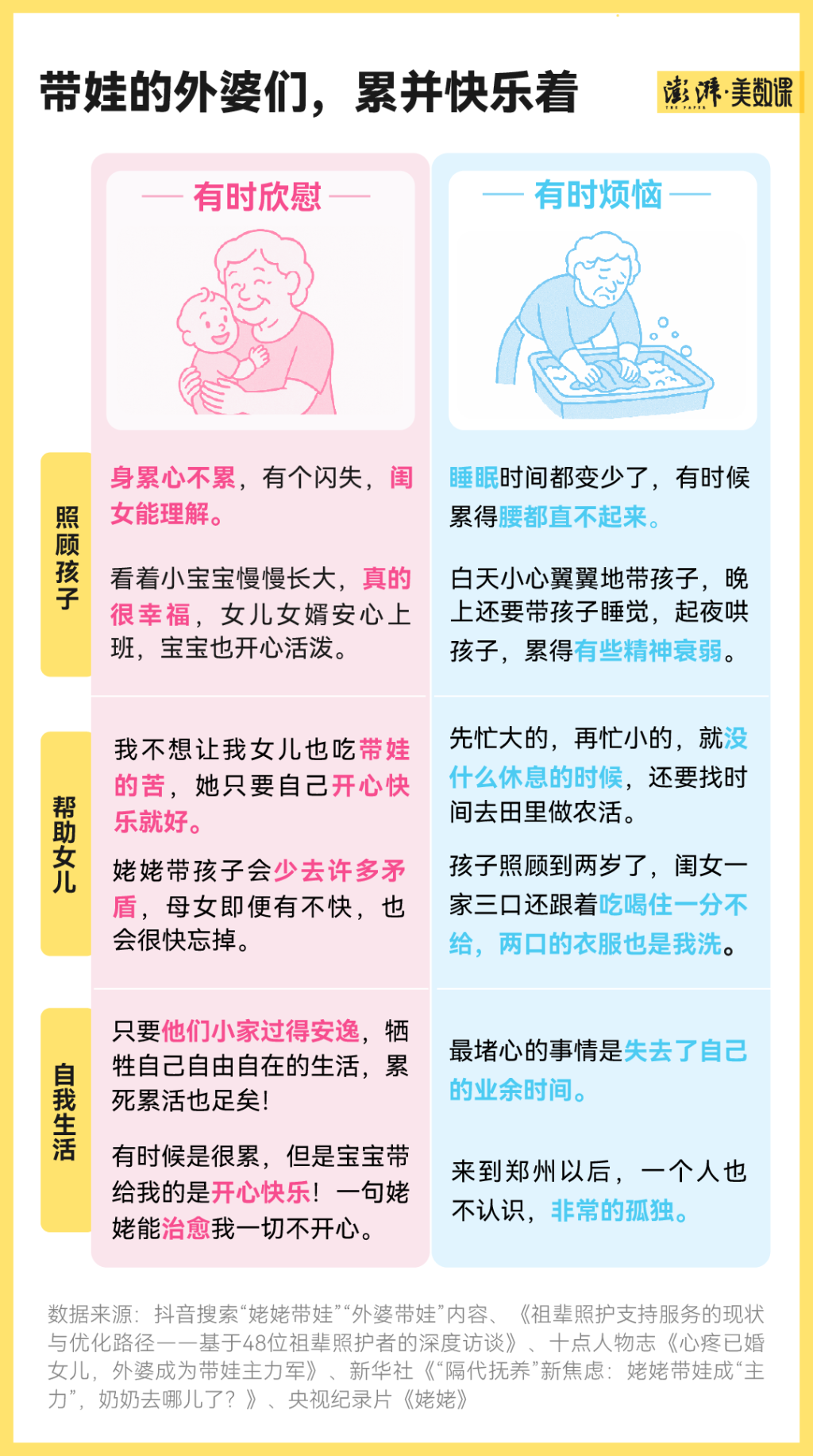

与此同时,“外婆”“姥姥”们也在网络上吐露着最真实的心声:她们表达着对女儿的理解与支持,还乐于分享和孙辈共度的温馨时刻,也直言带娃的辛苦。

在她们的肩膀上,也承担着再次育儿的压力和疲惫。她们有的离开了原有的生活环境,独自一人适应新的生活节奏;有的在日复一日的育儿中经历着生理上的损耗,以及心理上的衰弱。

祖辈来帮忙,真的能减轻育儿压力吗?

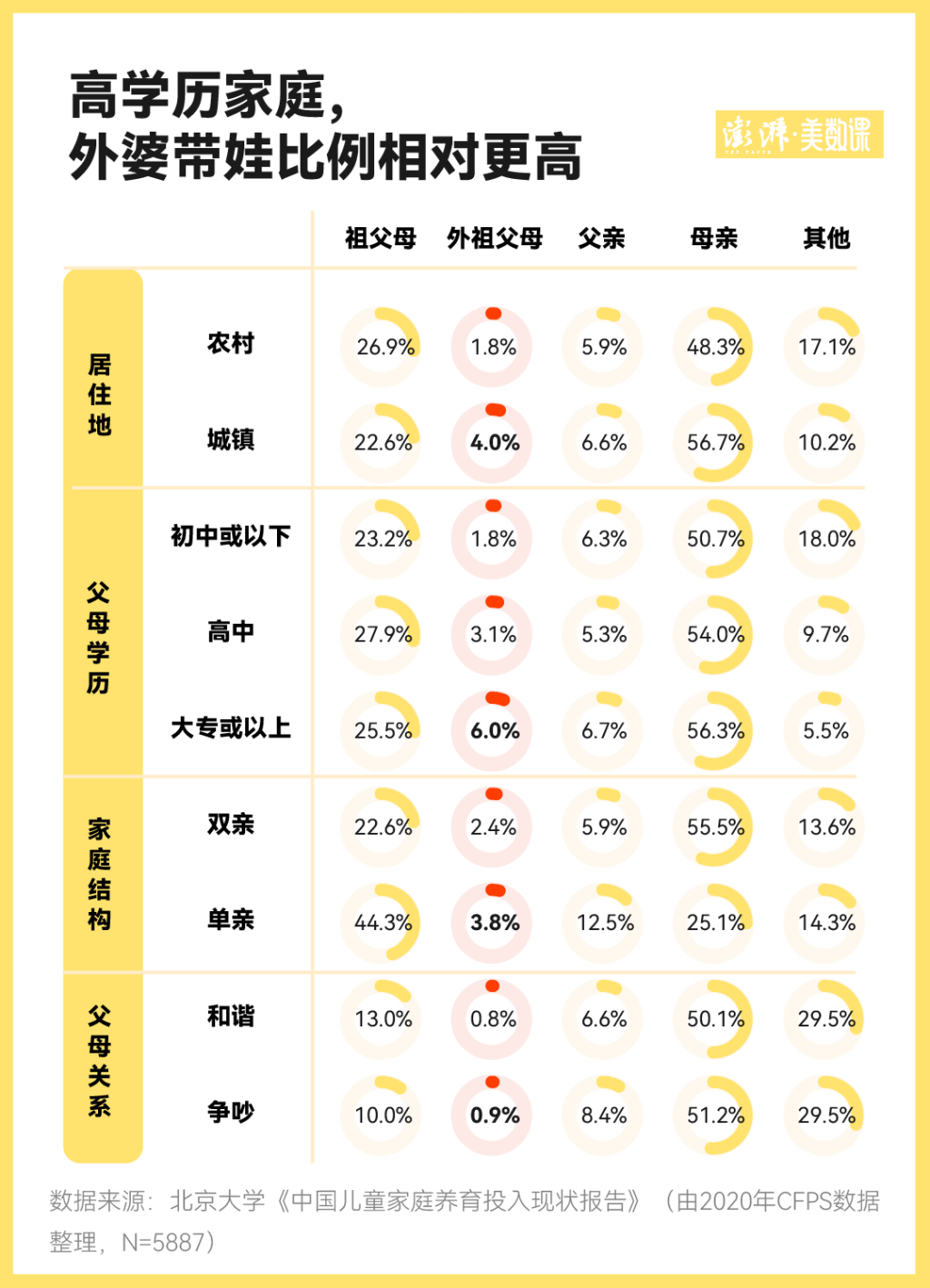

2020年中国家庭追踪调查数据显示,在绝对比例上,无论是在农村还是城镇,还是各类学历家庭中,爷爷奶奶依然是主力。

而外公外婆带娃现象,则在城镇高学历家庭更为普遍:其担任城镇儿童主要照料人的比例是农村儿童的2.2倍;在父母学历为大专及以上的家庭中,该比例更是父母学历为初中及以下家庭的3.3倍。

相对而言,祖辈带娃的托举效果在城市、高学历女性的身上也更为显著。2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据表明,祖辈的照料支持对城市女性、受教育程度更高和工作占用时间更长的女性影响更大。高学历城市父母更可能获得更有效的祖辈支持。

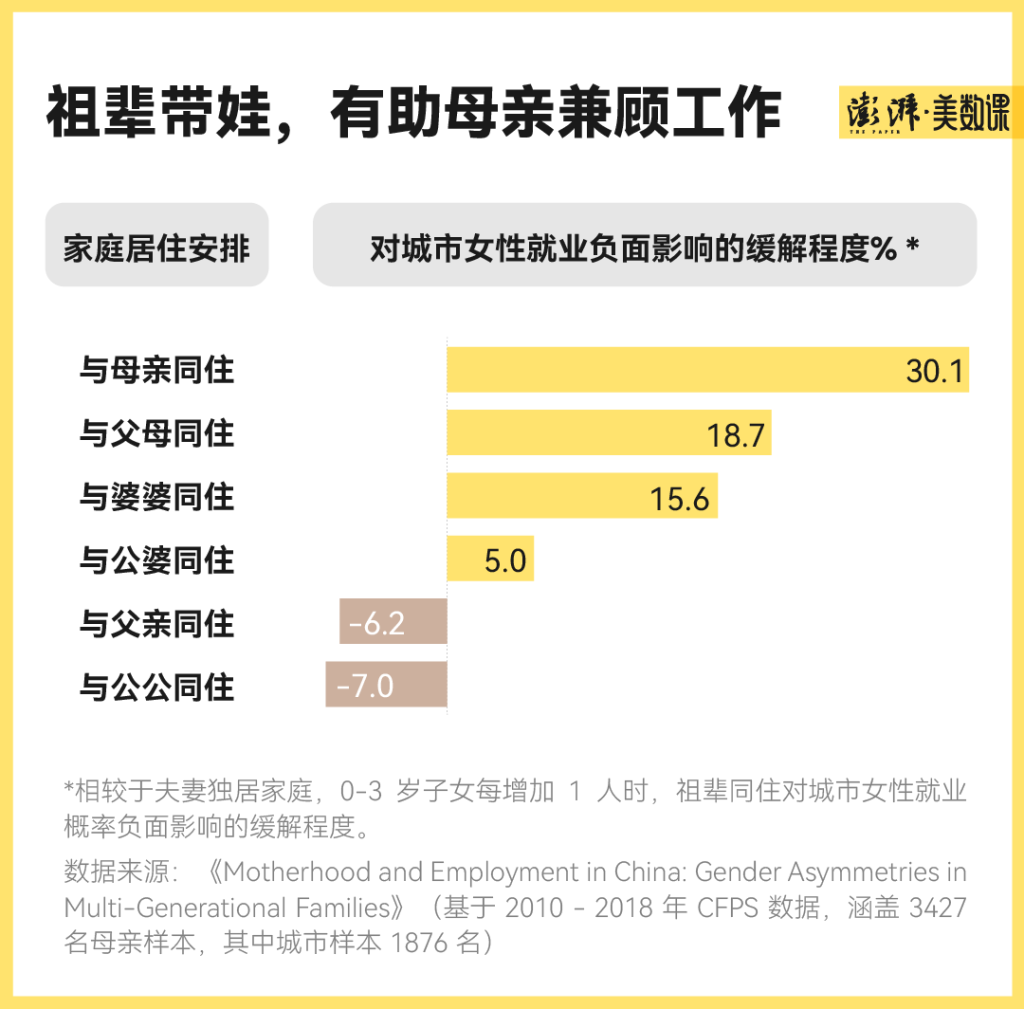

2024年Social Forces期刊登载的一项研究,以2010年-2018年中国家庭追踪调查(CFPS)中的3427名中国女性为研究样本,研究结果显示:0-3 岁子女的诞生对女性劳动力参与有显著的负面影响,而与婆婆、母亲等长辈同住能够降低母职带给女性的就业惩罚,为女性在生育后的就业提供更有利的环境。

这种支持的效果在中国城市中更为显著,与母亲、与父母、与婆婆同住的城市女性就业情况都获得了显著改善。

对于新手妈妈而言,女性面临的生活和职场问题主要是以家庭内部私了的方式解决。上述数据显示,2022年父亲作为白天主要照顾人的样本只占所有3岁及以下儿童的1.93%,家庭中爷爷与外公参与育儿的比例也低于奶奶与外婆。家庭育儿的压力更多被转移给了奶奶、外婆等家庭成员,母职压力在一定程度上是在女性代际间传递。

在生活经历的影响下,(外)祖母们的母职意识不断内化,母亲身份使她们被认为应该对家庭的照料需求负责。她们常常把“这是我应该做的”“把孩子带大,我的任务就圆满完成了”挂在嘴边,将养育孙辈看作自己的责任之一,养育完孩子再竭尽所能地照顾孙辈,自己才算是真正完成了作为母亲“应该做的事情”。

但实际上,女性生育后面临的共同困境,不能只依靠家庭和个体的付出寻求解决方法。在《社会学评论》上发表的研究《母职、家庭庇护与女性的劳动力市场参与》提及,家庭内部会采取积极的策略帮助女性适应和规避生育后面临的压力,“祖辈带娃”也是其中之一。

但如果只依靠祖辈等家庭成员承担照料工作,育儿压力依然被局限在女性的私人生活圈中,没有得到来自公共领域的有效缓解。要从根本上降低女性的生育压力,还应从性别平等、家庭友好的公共政策入手,为新手妈妈和其背后的整个家庭提供助力。

参考资料

1.北京大学中国社会科学调查中心-中国家庭追踪调查(CFPS)https://www.isss.pku.edu.cn/cfps/index.htm

2.李晓巍、谢娟、宋雅婷-《父辈共同养育的特点及其与母亲养育压力、幼儿问题行为的关系》

3.Sun Yi、Jiang Na-《Grandparents' Co-Parenting Styles in Chinese Cities: Living Styles and Mothers' Quality of Life》

4.《社会福利》-《祖辈照护支持服务的现状与优化路径——基于48位祖辈照护者的深度访谈》

5.十点人物志-《心疼已婚女儿,外婆成为带娃主力军》https://mp.weixin.qq.com/s/4TLamGgZV0QGKLexURW68Q

6.新华网-《“隔代抚养”新焦虑:姥姥带娃成“主力”,奶奶去哪了?》https://mp.weixin.qq.com/s/xCMpV27ZIbkUffGyXdlvZA

7.央视纪录片-《姥姥》https://tv.cctv.com/2014/11/06/VIDA1415254161945914.shtml

8.《儿童蓝皮书:中国儿童发展报告(2022)》-《中国儿童家庭养育投入现状报告》

9.《人口与经济》-《祖辈照料支持对育龄妇女二孩生育间隔的影响》10.Social Forces-《Motherhood and Employment in China: Gender Asymmetries in Multi-Generational Families》

11.《浙江学刊》-《“母职惩罚”中的女性平等权及国家保护》

12.《妇女研究论丛》-《劳累、拉扯与孤单:“老漂”母亲的母职实践及回应》13.《社会学评论》-《母职、家庭庇护与女性的劳动力市场参与》