破题“省会担当”,南京如何走好自己的路?

在长三角城市群的激烈竞逐中,南京正面临着一场深刻的位次之变:2024年,南京以18500.81亿元的GDP位居全国第十,但增速放缓至4.5%,今年一季度,增速虽然提升至5.3%,但仍低于成都、武汉等城市,也被身后增速明显的“追兵”宁波、合肥步步紧逼。

今年3月南京举行的2025产业科技创新与投资促进大会上,江苏省委常委、南京市委书记周红波说:“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵,是南京必须扛起的省会担当。”履新半年多来,他多次强调南京要扛起省会担当,勇挑大梁。

有别于成都、武汉、合肥等城市的“强省会”战略,也没有像苏州毗邻上海的区位条件,破题“省会担当”,南京如何蹚出一条适合自身的发展之路?

2025产业科技创新与投资促进大会。南京日报/紫金山新闻 图

1

不进则退的位次之变

今年甫一开始,南京的紧迫感扑面而来。在1月3日全市重大产业项目建设推进会上,新任南京市委主要领导强调,要增强不进则退的危机感、只争朝夕的紧迫感、力争上游的责任感。“标兵渐远、追兵渐近。”1月11日,他在市政协开幕会上坦承南京争先进位的压力。

“标兵”是谁?“追兵”又是谁?“从外部竞争压力看,南京正面临来自省内苏州、无锡,省外杭州、宁波、合肥等城市的激烈竞争,必须增强不进则退的危机感。”江苏省社科院社会政策所所长、江苏区域现代化研究院常务副院长张春龙分析道。

从省内看,苏州与南京并列为江苏城市“双子星”。2023年,两座城市GDP增速均为4.6%。一年后,苏州实现GDP增速6.0%,居全国万亿城前列;南京则以4.5%的增速被同为“万亿之城”的无锡、南通、常州超越,并且低于全省5.8%的平均水平。

放眼全国,2024年,成都、杭州、武汉等城市在经济总量上领先南京的幅度较上一年继续扩大;南京领先宁波的优势较上年则进一步缩小。2024年,宁波GDP达到1.81万亿元,与南京的差距从高峰时期的约2000亿元,收窄至不足400亿元。今年一季度,宁波GDP增量达到428亿元,南京为359亿元,差距再次缩小。

近年来,江苏多次强调支持南京做大做强、提高首位度,但是以省会GDP/全省GDP衡量省会经济首位度,南京首位度为13.5%。相较之下,合肥2024年GDP突破1.3万亿元,占比超过全省的25%;增速同比增长6.1%,跑赢全省的5.8%。

在南京大学长江产业经济研究院研究员踪家峰看来,各省会首位度一般分为两种模式:一是合肥、武汉、成都这样的内陆一城独大模式,二是南京与苏州、杭州与宁波、广州与深圳、济南与青岛、沈阳与大连这样的沿海双城模式。“南京的低首位度符合沿海双城模式的基本特征,这种模式对江苏的发展,不一定是负效应,中国沿海省份的双城模式发展得都挺好。”踪家峰说。

近二十年来,随着“强省会”战略的有效实施,合肥科创+产业的发展战略带动效应突出,去年常住人口更是突破了1000万人。不过,《安徽日报》曾刊发题为《合肥之外再无“大城市”,安徽怎么破?》的文章,直指安徽缺少大城市的“发展之痛”,在万亿量级的合肥之外,“5000亿至10000亿元生产总值规模的城市仍然‘断档’”。

中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀指出,省会首位度体现着全省的经济分布格局,江苏独特的特点是经济发展相对均衡,苏南苏北之间差异明显缩小,13个地级市全部入围全国百强市,这是在经济发展上追求均衡发展的结果,“相比武汉、成都等地,南京提升省会首位度的难度会更大一些。”

“从地理区位上看,南京位于江苏的西南角,使得南京向东向北的联系相对弱一些。反观苏州,虽然城市行政级别不高,也不是副省级城市,但是经济发展一直比较好,尤其是下辖的几座县级市,这跟苏州与上海相邻的区位条件是有关的。” 陈耀说,这是由江苏独特省情决定的。

2

省会引领的关键角色

纵览全国经济十强市,无论是苏州的电子信息产业、杭州的数字智能产业还是武汉的光电子信息产业,新旧动能转换、转型升级内生潜力在城市经济发展中扮演着关键角色。

全国高校区域技术转移转化中心,是由教育部与江苏省共建的首个国家级高校技术转移转化平台。坐标南京,依托江北新区生物医药谷,与全国数十所高校紧密对接的生物医药南京分中心担负着推动科研成果的转化落地。

南京还是全国科教“第三城”,拥有南京大学、东南大学等53所高校和中国科学院南京分院等61所科研院所,且拥有96名两院院士;“双一流”建设高校数量位居全国第三,在校大学生超过100万人。

南京紫金山实验室。人民网 王丹丹 摄

为何高校、科研院所云集的南京,发展优势却不明显?

陈耀认为,主要与南京高校和科研院所科技成果转化率不高,科技创新引领作用还不够有关。

踪家峰指出,高校科研院所的专业设置与当地的产业结构两张皮,不是为了地区的经济发展而设置,而是为了高校本身的发展而设置。

4月16日,南京市委主要领导赴全国高校生物医药区域技术转移转化中心(江苏南京分中心)调研时强调,要大力破解高校科技成果转化“不能转、不好转、不会转、不愿转、不敢转”等难题,不断提高创新成果的转化率。

创新的基础是人才。“南京缺乏阿里巴巴这样的龙头企业,毕业生缺少成长空间,导致人才外流。”南京某智能机器人企业首席技术官坦言。相比之下,杭州在科教资源上的优势并不明显,但相当数量的本地高校培养的人才会选择留在杭州就业创业。

陈耀认为,科技成果转化主要依靠科技型中小企业发挥作用。“南京是工业、制造业大市,大型国有企业多,传统优势产业一直是南京经济的基本盘,也是南京人的底气所在,可进一步调整产业结构,促进企业转型,让新兴技术赋能传统产业发展,同时吸引大量民营科技型企业落户南京,让科创生态更具活力。”

反观杭州,近些年,它重塑了包含“产学研政金”等方面的良好创新生态。阿里巴巴等巨头带动杭州成为数字经济中心,互联网、电商、金融等产业高度集聚。当移动互联网红利见顶时,杭州率先在全省开启“硬核创新”转向,DeepSeek等“六小龙”的崛起正得益于这片产业土壤。

民营企业的发展壮大,真正为杭州的经济发展提供了足够活力。全国工商联公布的“2024中国民营企业500强”榜单中,杭州有36家企业上榜,连续22年蝉联全国城市榜首。相比其他研发机构,企业的敏感性更高,接触领域更前沿,创新动力也更强。

今年以来,由“杭州六小龙”引发的对城市创新的大讨论席卷全国。在蛇年新春第一会上,南京市委主要领导提到,“杭州六小龙”在海内外出圈,这一现象出现在杭州,很重要的原因是杭州良好的创新氛围、产业生态和营商环境。

3月26日,南京举办了2025产业科技创新与投资促进大会,会上宣布成立4个产业攻坚推进办公室,举全市之力突破机器人、人工智能(软件)、生物医药、新一代信息通信新赛道。

次日,“南京发布”撰文写道:“‘攻坚’二字的分量有多重?不言而喻。开春便是‘攻坚战’,紧迫感有多强?同样不言而喻。”

3

产科融合的破题之举

4月10日,2025全球6G技术与产业生态大会在南京开幕,紫金山实验室在会上公开了全球首个6G通智感融合外场试验网。周红波致辞时表示:“南京将以‘打头阵’的高度自觉,致力技术策源打造前沿高地,致力成果应用培育创新沃土,致力生态共建构筑‘热带雨林’。南京期待与各界结成更加紧密的产业科技创新共同体。”

将科教资源优势与产业创新融合,有效转化为新质生产力——这正是南京结合自身优势,为自身发展寻找的破题“钥匙”。

作为国家定位的“东部产业创新中心和区域性科技创新高地”,以及江苏省委、省政府明确支持建设的“国家区域科技创新中心”,南京不缺科技硬实力。

作为全国科教“第三城”,南京每万人拥有大学生数居直辖市和副省级城市第一。在“2024自然指数-科研城市”中,南京位居全球第五。

南京大学鼓楼校区。南京大学 图

5月18日,在2025“南京人才日”系列活动开幕式上,周红波表示:“我们将深入实施人才强市战略,扎实推进国家高水平人才平台建设,打造精准引才联合体,构建平台育才生态圈,探索高效用才新机制,升级暖心留才政策包,围绕‘引、育、用、留’构建全方位、全要素、全周期人才服务体系,营造人才安居乐业舒心环境,让战略科学家和产业领军人才有更多用武之地,让更多高校毕业生和青年人才在宁就业创业,全力打造各方英才的筑梦之地、圆梦之城。”

“学术强磁场”与“产业弱转化”的悖论如何破解?

张春龙认为,首先,要强化顶层设计,建立科技成果产业化对接机制;其次,要构建多层次创新载体,打造特色科创园区,形成产业集群效应;最后,应优化人才生态,强化职业教育与产业需求的对接,为创新驱动发展提供持续智力支持。“推动科技创新与产业创新融合,应从政策引导、平台搭建、人才培育等方面协同发力。”

这正是南京的发力方向。南京市2025年政府工作报告强调,把产业强市建设作为新旧动能接续转换的重中之重。

“我们将加快提升概念验证中心、中试平台、公共技术服务平台、新型研发机构等运转质效,扎实构建从基础研发、概念验证到应用开发、中试熟化再到工程化转化和产业化落地的成果转化贯通链条。”南京市科技局相关负责人告诉人民网,2025年,南京市科技局将与市各个部门、各个板块通力协作,持续推动科技创新与产业创新深度融合。

南京市工信局科技处负责人介绍,近年来,南京构建了以企业为主体,以企业技术创新的承载能力、攻关能力、转化能力、成果推广能力、人才集聚能力、综合服务能力等六大能力提升为内涵的技术创新体系。“下一步,南京将聚焦‘4266’产业体系,持续提升企业技术创新六大能力。”

4

更宽视野的省会担当

科创资源转化推动产业升级、提升经济发展潜力。作为省会城市,南京还应在更宽的视野下破题。

纵观南京各板块,江宁区与江北新区一南一北,在南京市各板块中经济规模居前二。

其中,江宁区在各板块中人口最多、面积最大、经济最强,科教人才资源和扎实的产业基础是江宁区显著比较优势,江宁区将进一步放大优势、锻造长板,加快形成独具特色的产业地标,不断提升产业集群竞争力。

作为江苏唯一国家级新区,今年6月将满10岁的江北新区之于南京、乃至江苏的意义不言而喻。

数据显示,截至2023年,江北新区三大优势产业、三大新兴产业实现营收超5000亿元,新增经营主体2.5万家,新增独角兽、培育独角兽数量全市第一。江北新区能否在新一轮的发展中变道超越, 对南京来说是值得期待的“发展变量”。

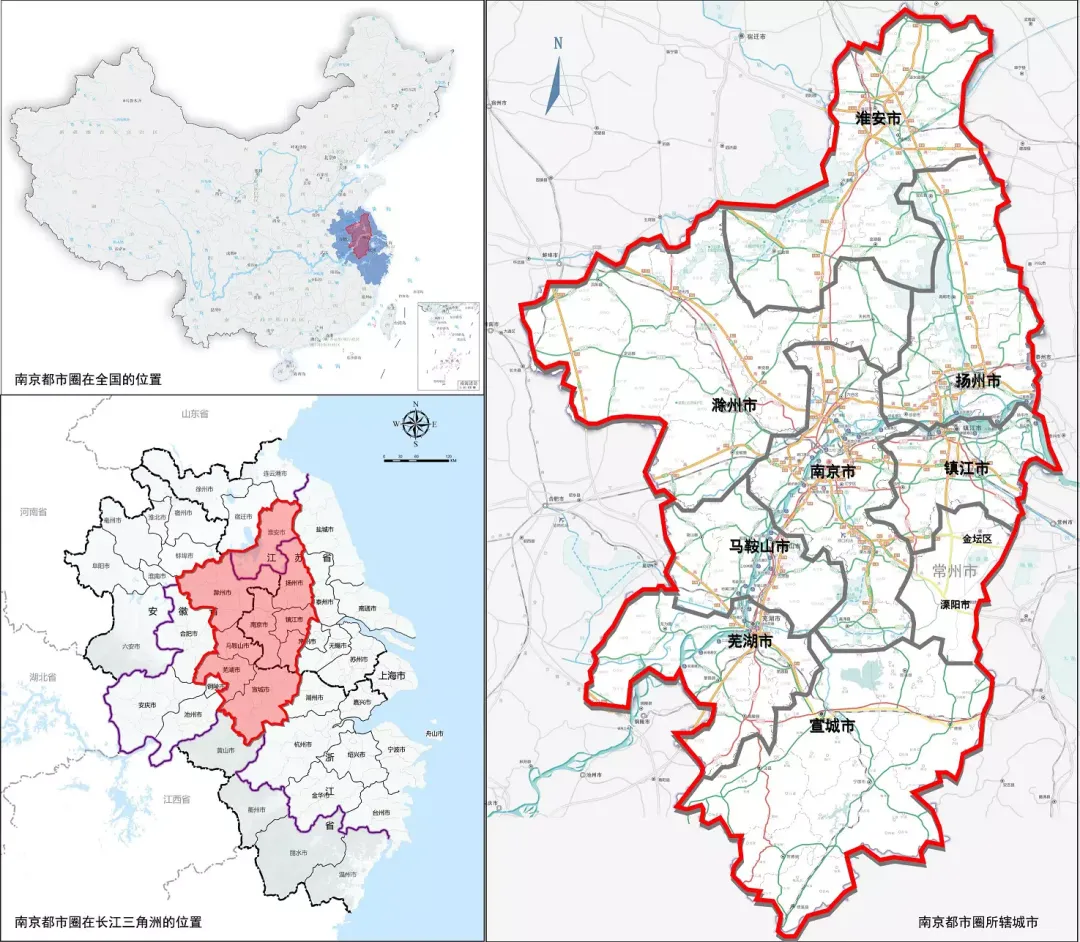

作为国家批复的首个跨省都市圈,去年前三季度,南京都市圈地区生产总值近4万亿元,占全国比重约4.1%。

南京都市圈示意图。南京市发改委 图

去年年底,2024南京都市圈党政联席会议在扬州召开。南京都市圈各成员城市表示,坚持南京龙头带动,成员城市各扬所长、协同发力,共同把南京都市圈建设成为具有全国乃至世界有影响力的都市圈标杆。

南京都市圈各成员城市联合编制印发的《2025年工作要点》提出,将协同布局建设都市圈未来产业,抢占新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信以及储能与氢能等未来产业新赛道。

近年来,南京还加快建设现代化综合交通运输体系,《南京国际性综合交通枢纽发展专项规划(2024—2035年)》提到,建成长三角国际枢纽集群区域辐射中心:与长三角核心城市建成“空地一体”出行网络,都市圈内实现0.5-1小时城际铁路、高快速路“双快”通勤,禄口机场空铁联运网络1小时覆盖南京都市圈,2小时基本覆盖江苏省和安徽省设区市。

“过去很长一段时间里,从机场、河西新城的建设来看,南京的空间发展方向是向西辐射南京西部的。”踪家峰说,要增强对省内的辐射带动作用,南京可以从发力宁镇扬一体化着手,把“一群城市”变成“一个城市群”,当好全省区域协调发展的“先行军”。

省会城市在区域发展中发挥着引领、辐射和枢纽作用。通过多维度协同发力,南京有望实现从“省会城市”到“都市圈核心”的跃升,最终成为长三角西部增长极的关键支点。

(原题为《破题“省会担当”,南京如何走好自己的路》)